データ分析の世界には、二つの異なるアプローチが存在します。

「明日の売上はいくらになるか」を知りたいのか、それとも「なぜ売上が増えたのか」を理解したいのか。

この一見些細な違いが、実はビジネスの成否を分ける重要な分岐点となります。

多くの企業がビッグデータやAIの活用を進める中、「データを分析したのに期待した成果が出ない」という声をよく耳にします。

その原因の1つに、予測モデルと因果推論という二つのアプローチを適切に使い分けていないことがあります。

相関関係を因果関係と勘違いしたり、未来を予測したいときに因果分析の手法を使ったりすることで、誤った意思決定につながってしまうのです。

今回は、予測モデルと因果推論という二つの強力なツールの違いを、それぞれが得意とする領域と限界を解説します。

Contents

データが語る二つの物語

とあるカフェ経営者のジレンマ

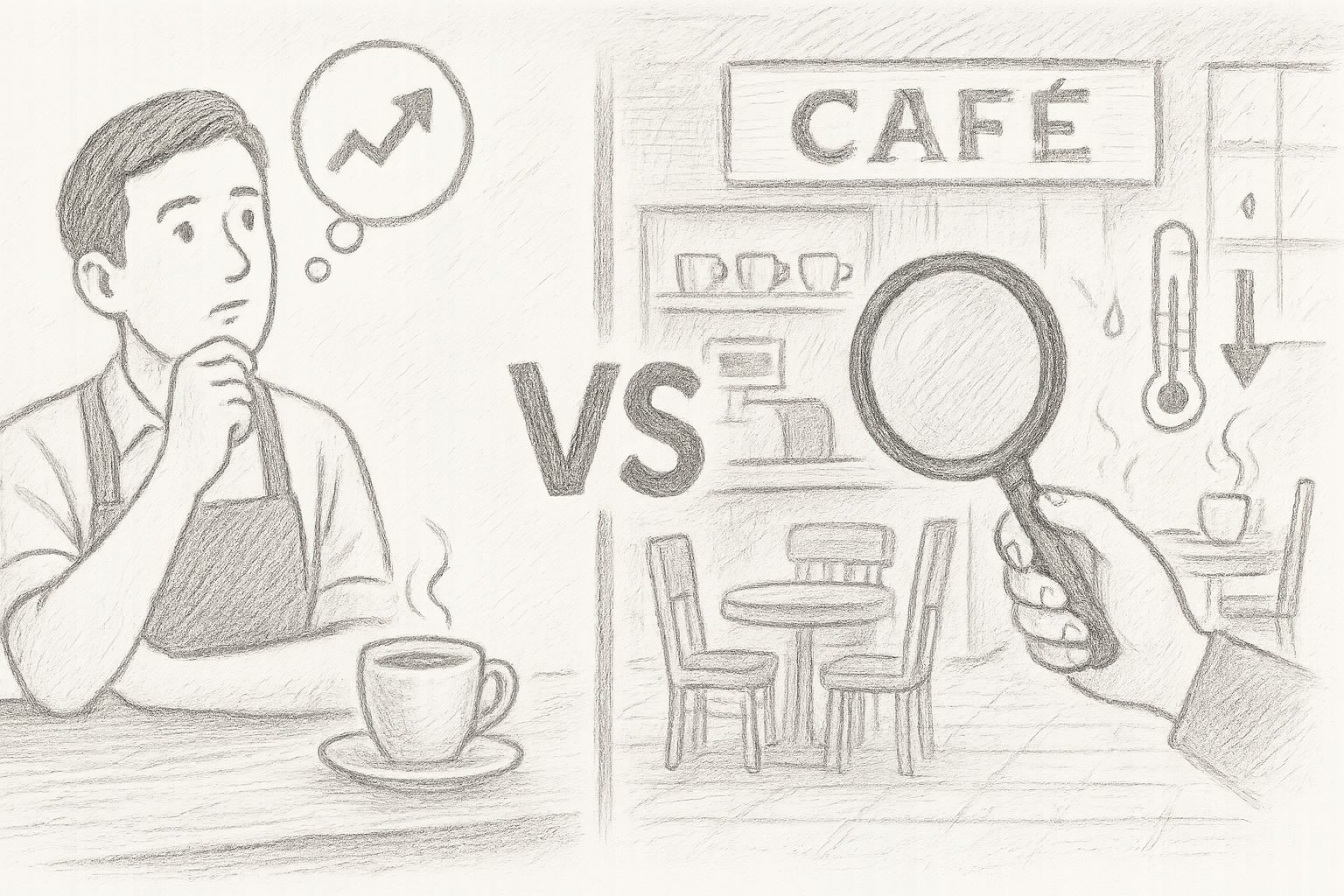

あなたがカフェを経営していると想像してください。

先月、新しいコーヒーメニューを導入したところ、売上が20%増加しました。

素晴らしい結果に思えますが、ちょうど同じ時期に近くの競合店が閉店し、気温も急激に下がってホットコーヒーの需要が増える季節になりました。

このような疑問に直面したとき、私たちは二つの異なるアプローチを取ることができます。

一つは「来月の売上はどうなるか」を予測すること、もう一つは「なぜ売上が増えたのか」の真の理由を探ることです。

前者が予測モデルの領域であり、後者が因果推論の世界なのです。

なぜ今、この違いが重要なのか

現代のデータサイエンスにおいて、この二つのアプローチの違いを理解することは極めて重要になってきています。

なぜなら、同じデータを前にしても、目的によって全く異なる分析手法を選ぶ必要があるからです。

多くの企業や組織が「データドリブンな意思決定」を掲げる中で、実は予測と因果を混同してしまい、誤った判断を下してしまうケースが後を絶ちません。

予測と因果:それぞれが照らす世界

予測モデル

予測モデルの目的はシンプルです。過去のパターンから未来を読み解くことです。

天気予報を思い浮かべてください。気象予報士は、気圧配置、湿度、風向きなど、あらゆるデータを組み合わせて明日の天気を予測します。

ここで重要なのは「なぜ雨が降るのか」という物理的メカニズムを完全に理解していなくても、過去のパターンから高い精度で予測できるという点です。

株価予測や需要予測も同様です。企業は過去の販売データ、季節性、トレンド、さらには天候データやSNSの話題まで組み込んで、来月の商品需要を予測します。

この時、それぞれの要因がどのように需要に影響を与えるかの詳細なメカニズムは必ずしも重要ではありません。

重要なのは予測精度なのです。

因果推論

一方、因果推論は全く異なる問いに答えようとします。

「もし〇〇をしたら、どうなるか」という介入の効果を知りたいのです。

新薬の効果を検証する臨床試験を考えてみましょう。薬を飲んだグループと飲まなかったグループを比較して、薬の真の効果を測定します。

ここでは単に「薬を飲んだ人が回復した」という相関関係では不十分で、「薬を飲んだから回復した」という因果関係を証明する必要があります。

この違いは、意思決定において決定的な差を生み出します。

相関の罠

さらに興味深いのは、優れた予測モデルが必ずしも因果関係を反映していないという点です。

有名な例として、アイスクリームの売上と溺死事故の相関があります。

データを見ると、アイスクリームがよく売れる時期に溺死事故が増えるという強い相関があります。

予測モデルとしては、アイスクリームの売上から溺死事故の発生をある程度予測できるでしょう。

しかし、だからといってアイスクリームの販売を規制しても溺死事故は減りません。

両者は「夏」という共通の要因(交絡因子)によって引き起こされているだけなのです。

因果の糸を解きほぐす技術

ランダム化比較試験

では、どのようにして真の因果関係を見つけ出すのでしょうか。

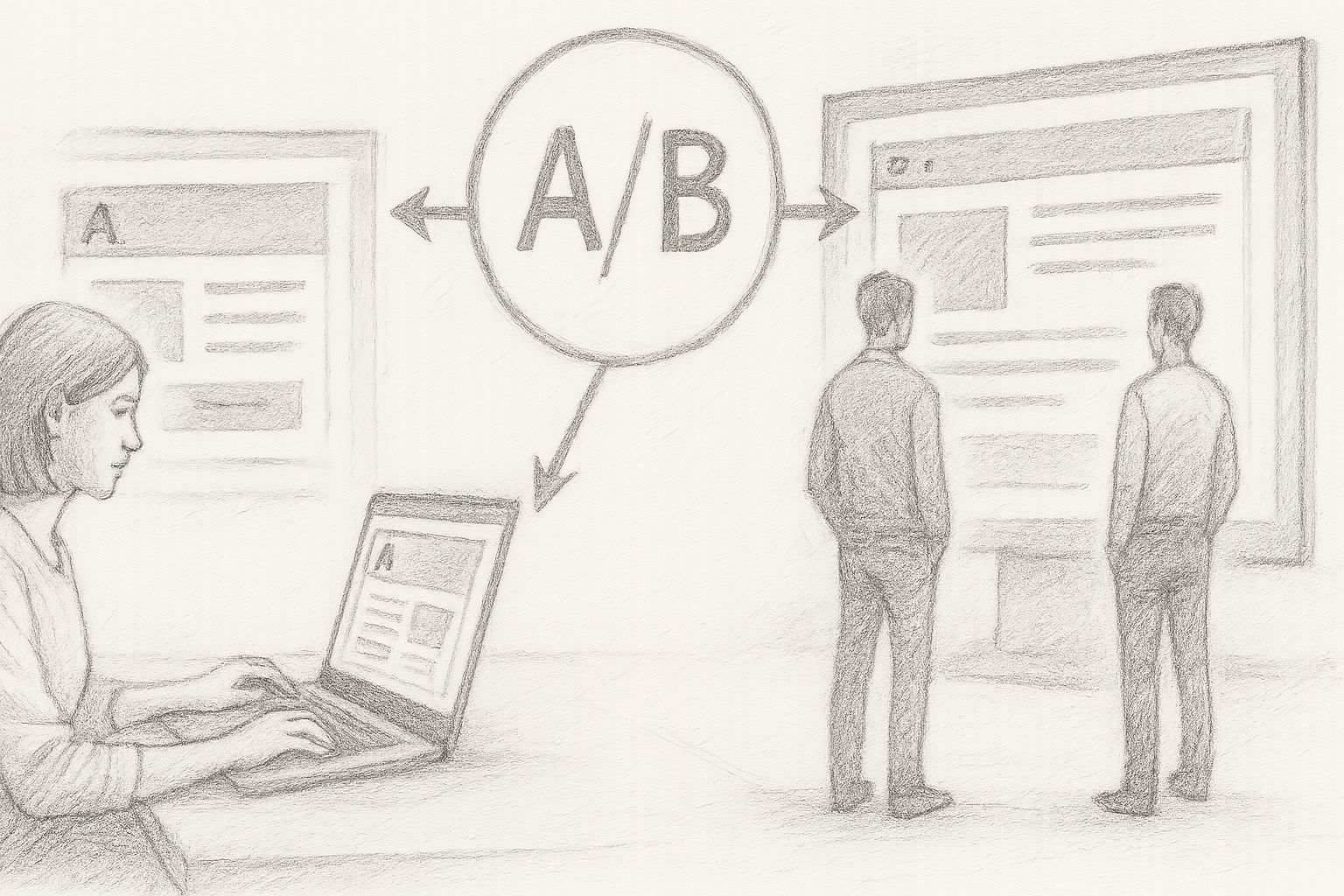

最も信頼性の高い方法は、ランダム化比較試験(RCT)です。

これは、対象をランダムに二つのグループに分け、一方にだけ介入を行い、その差を観察する方法です。

オンラインサービスで頻繁に行われるA/Bテストがその典型例です。

ウェブサイトの訪問者をランダムに二つのグループに分け、一方には新しいデザインを、もう一方には従来のデザインを表示します。

ランダムに分けることで、年齢、性別、購買履歴などのあらゆる要因が両グループで平均的に同じになり、デザインの違いだけが結果の差を生むことになります。

観察データからの因果推論

しかし、現実世界では常にランダム化実験ができるわけではありません。

最低賃金の引き上げ効果を調べたいとき、ランダムに選んだ都市だけ最低賃金を上げるというわけにはいきません。

このような場合、観察データから因果関係を推論する巧妙な手法が開発されています。

例えば、差分の差分法という手法があります。

ある州が最低賃金を引き上げたとき、その州の雇用率の変化を、引き上げなかった隣接州の変化と比較します。

両州が似た経済トレンドを持っていると仮定できれば、その差が最低賃金引き上げの効果と考えられます。

また、回帰不連続デザインという手法も強力です。

例えば、テストの点数が60点以上の学生だけが奨学金を受け取れるとします。

59点の学生と60点の学生はほぼ同じ能力のはずですが、奨学金の有無だけが異なります。

この「境界線」付近の学生を比較することで、奨学金の効果を測定できるのです。

因果推論の落とし穴

ただし、因果推論には常に落とし穴が潜んでいます。

見落とした交絡因子があるかもしれません。選択バイアスが結果を歪めているかもしれません。

時には因果の向きが逆の可能性もあります。

健康な人ほど運動するのか、運動するから健康なのか、という問題は簡単には解けません。

だからこそ、因果推論は慎重な設計と、結果の謙虚な解釈が求められる分野なのです。

データと共に歩む未来へ

両輪として機能する予測と因果

予測モデルと因果推論は、決して対立する概念ではありません。

むしろ、両者を適切に組み合わせることで、より良い意思決定が可能になります。

例えば、マーケティング施策を考える際、まず因果推論によって各施策の効果を正確に測定します。

テレビCM、ウェブ広告、店頭プロモーションそれぞれが売上に与える因果効果を把握した上で、予測モデルを使って季節性や競合の動向も考慮した売上予測を行い、最適な予算配分を決定するのです。

AI時代における因果理解の重要性

AI技術の急速な発展により、予測精度は飛躍的に向上しています。

しかし同時に、なぜその予測が成り立つのか、どのような介入が望ましい結果をもたらすのかという因果的な理解の重要性も増しています。

自動運転車は障害物を高精度で予測できますが、事故を防ぐためには「ブレーキを踏めば車が止まる」という因果関係の理解が不可欠です。

二つの問い

データサイエンスの世界に足を踏み入れようとする方々へ、私からのメッセージは簡単です。

データを見るとき、常に二つの問いを持ってください。

「これから何が起きるか」そして「なぜそれが起きるのか」。

前者には予測モデルで、後者には因果推論で答えを探してください。

そして何より大切なのは、今自分がどちらの問いに答えようとしているのかを明確に意識することです。

今回のまとめ

今回は、予測モデルと因果推論という二つのデータ分析アプローチの違いについて、お話ししました。

予測モデルは「何が起きるか」を高精度で予測することに優れており、需要予測や天気予報など、未来の出来事を見通したい場面で威力を発揮します。

一方、因果推論は「なぜ起きるのか」「介入したらどうなるか」を明らかにすることを得意とし、施策の効果測定や政策評価において不可欠なツールとなっています。

重要なのは、これらが相互補完的な関係にあるということです。

ビジネスの現場では、因果推論で施策の真の効果を把握し、予測モデルで将来の動向を見極めるという両輪のアプローチが求められます。

データ分析を行う際は、まず「何を知りたいのか」を明確にし、その目的に応じて適切な手法を選択することが成功への第一歩となるでしょう。

データがあふれる現代社会において、相関と因果を見分け、予測と理解を使い分ける能力は、もはや専門家だけのものではありません。

この視点を持つことで、あなたもデータから真の価値を引き出すことができるはずです。