マーケティング施策を実施した後、エライ人から「で、結局どれくらい効果があったの?」と聞かれて答えに詰まった経験はありませんか。

売上は確かに上がったけれど、それが本当に施策の効果なのか、たまたま季節的な要因で上がったのか、判断に迷うことは多いものです。

実は、この「施策の真の効果」を科学的に測定する手法が存在します。

それがコーザルインパクトとアップリフト分析です。

今回は、これらの手法がどのようにビジネスの意思決定を変えるのか、簡単な例を交えながらお話ししていきます。

Contents

なぜ効果測定が難しいのか

複雑に絡み合う要因の存在

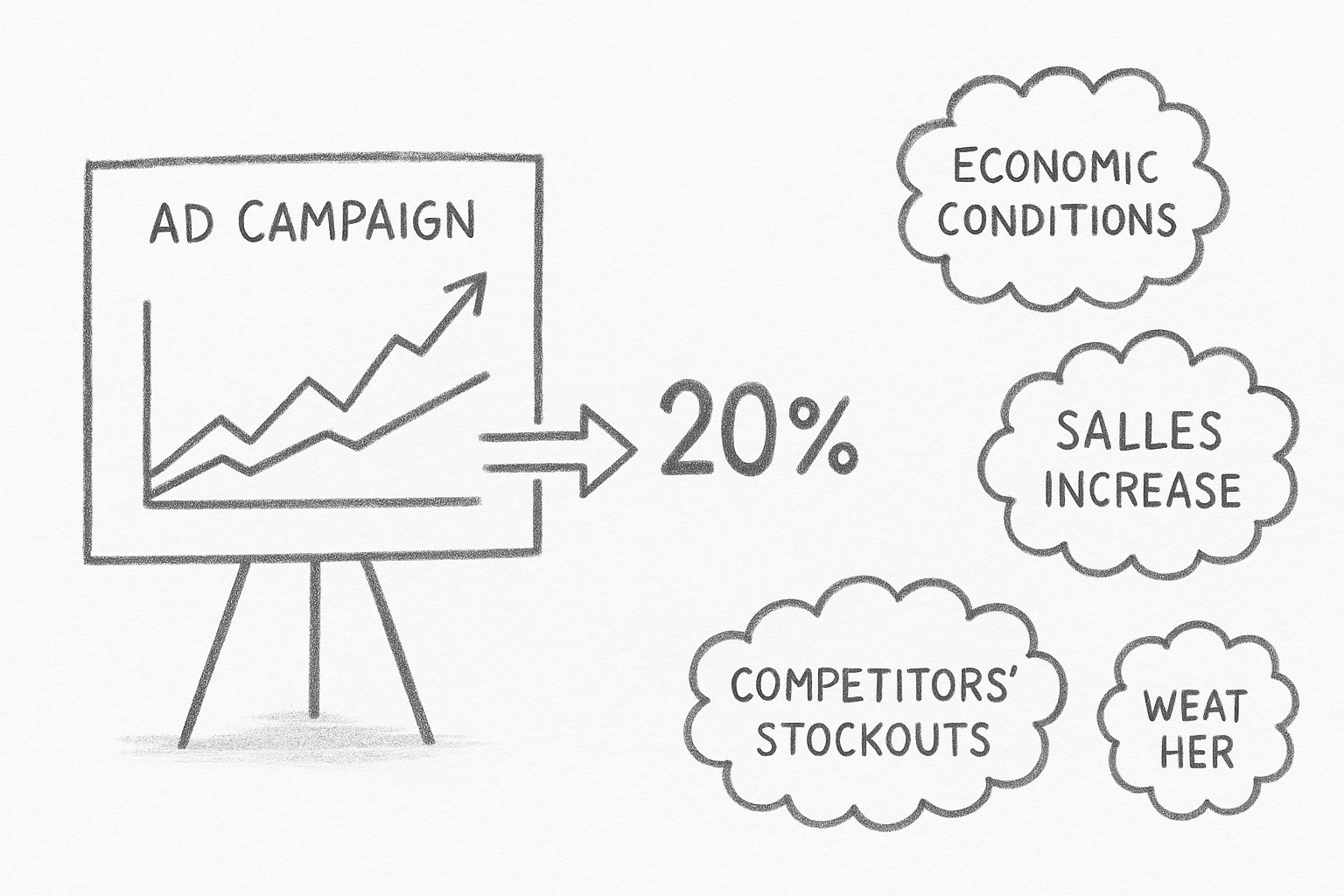

とある企業が新しい広告キャンペーンを開始したとしましょう。

キャンペーン開始後、売上が前月比20%増加しました。

一見すると大成功のように見えますが、本当にキャンペーンの効果でしょうか。

実は、この時期がちょうどボーナスシーズンだったかもしれません。

あるいは競合他社が品切れを起こしていて、その顧客が流れてきただけかもしれません。

このように、ビジネスの現場では複数の要因が同時に作用するため、純粋な施策効果を切り分けることが非常に困難なのです。

季節変動、経済状況、競合の動向、天候、さらには偶然の要素まで、売上に影響を与える要因は無数に存在します。

従来の効果測定の限界

従来の効果測定では、単純に「施策前」と「施策後」の数値を比較することが多かったのですが、これでは他の要因の影響を排除できません。

例えば、ある企業が6月に新商品を発売し、7月の売上が30%増加したとします。

しかし、この企業の商品は毎年7月に売上がピークを迎える季節商品だったとしたら、30%の増加が新商品の効果なのか、季節要因なのか判断できません。

因果推論という新しいアプローチ

そこで注目されているのが「因果推論」という統計学のアプローチです。

因果推論は「もし施策を実施しなかったら、どうなっていたか」という仮想的なシナリオを科学的に推定し、実際の結果と比較することで、施策の真の効果を明らかにする手法なのです。

この考え方は、医学の分野で薬の効果を測定する際に使われてきた手法を、ビジネスの世界に応用したものです。

コーザルインパクトとは?

Googleが開発した効果測定の手法

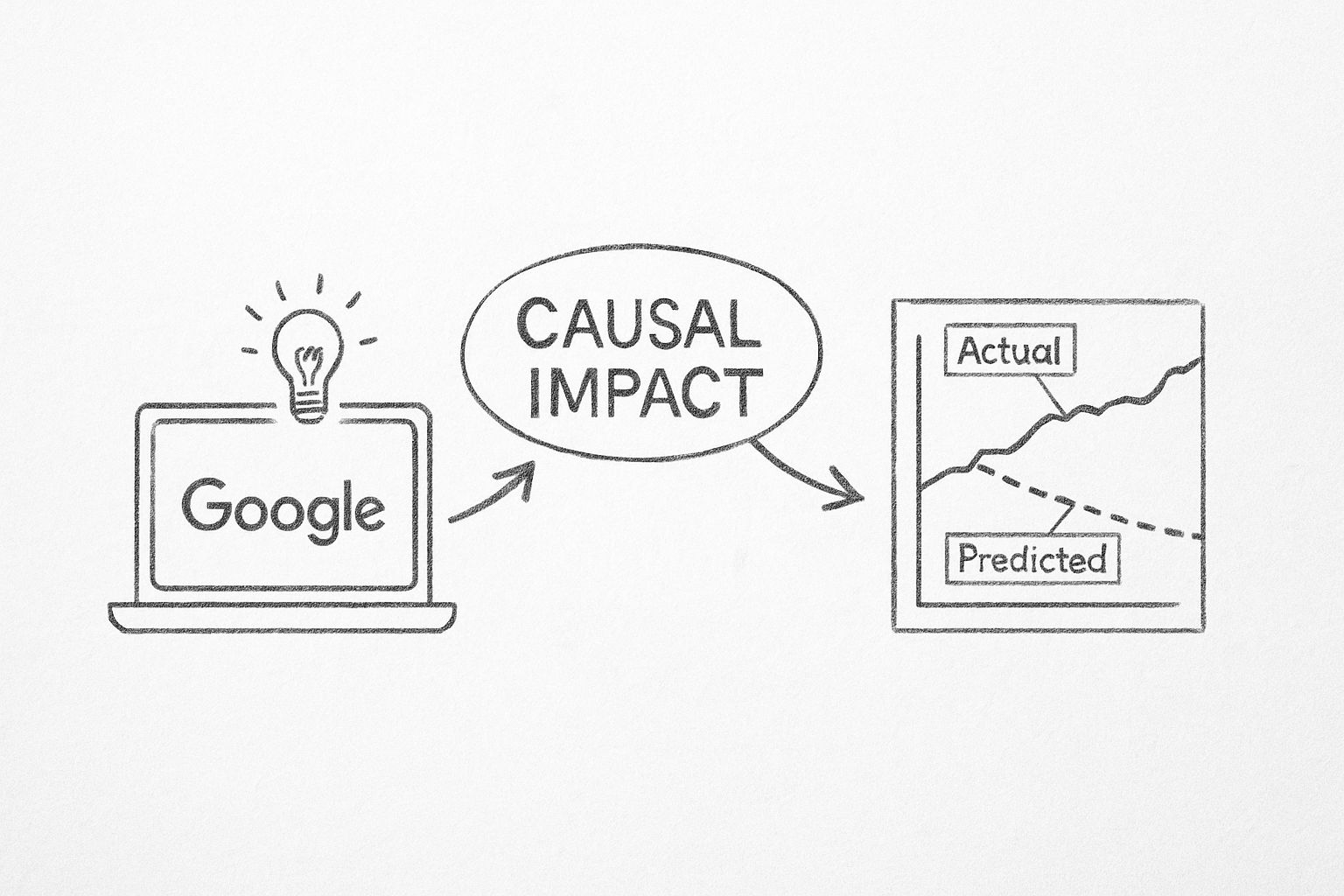

コーザルインパクト(Causal Impact)は、Googleが開発した統計的な効果測定の手法です。

最大の特徴は、「施策を行わなかった場合の結果(売上や利用数など)」を統計的に推定できる点にあります。

もともとはGoogleが広告の効果を正確に把握するために開発しましたが、現在では誰でも利用できるようになっており、多くの企業がマーケティングや施策評価に活用しています。

「もし施策をしなかったら」を推定する仕組み

イメージしやすいように、ある小売チェーンの事例を考えてみましょう。

この企業は東京で新しいテレビCMを放映しましたが、大阪では放映していません。

コーザルインパクトは、大阪の売上データを参考にしながら「もし東京でもCMを放映しなかったら、売上はどうなっていたか」を推定します。

具体的には、CM開始前の期間に東京と大阪の売上の動きを比較し、相関関係を見つけます。

例えば「東京の売上が10%増えるとき、大阪は8%増える」というパターンが確認できたとします。

この関係を使えば、CM開始後の大阪の実績から「CMをしていなかった場合の東京の売上」を予測できるのです。

効果の定量化と不確実性の提示

仮に、実際の東京の売上が1億2000万円で、推定された「CMをしていなかった場合の売上」が1億円だったとします。

この差額2000万円が、CMによる純粋な効果と考えられます。

さらにコーザルインパクトは、この効果の推定に「幅(信頼区間)」も示します。

例えば「95%の確率で、効果は1500万円から2500万円の間にある」といった形です。

この仕組みの優れている点は、季節変動や市場全体の動きといった「東京と大阪に共通する外部要因」を自動的に取り込んで分析できることです。

また、比較対象(対照群)を大阪以外にも複数組み合わせることで、より精度の高い推定が可能になります。

アップリフト分析とは?

個人レベルでの効果測定

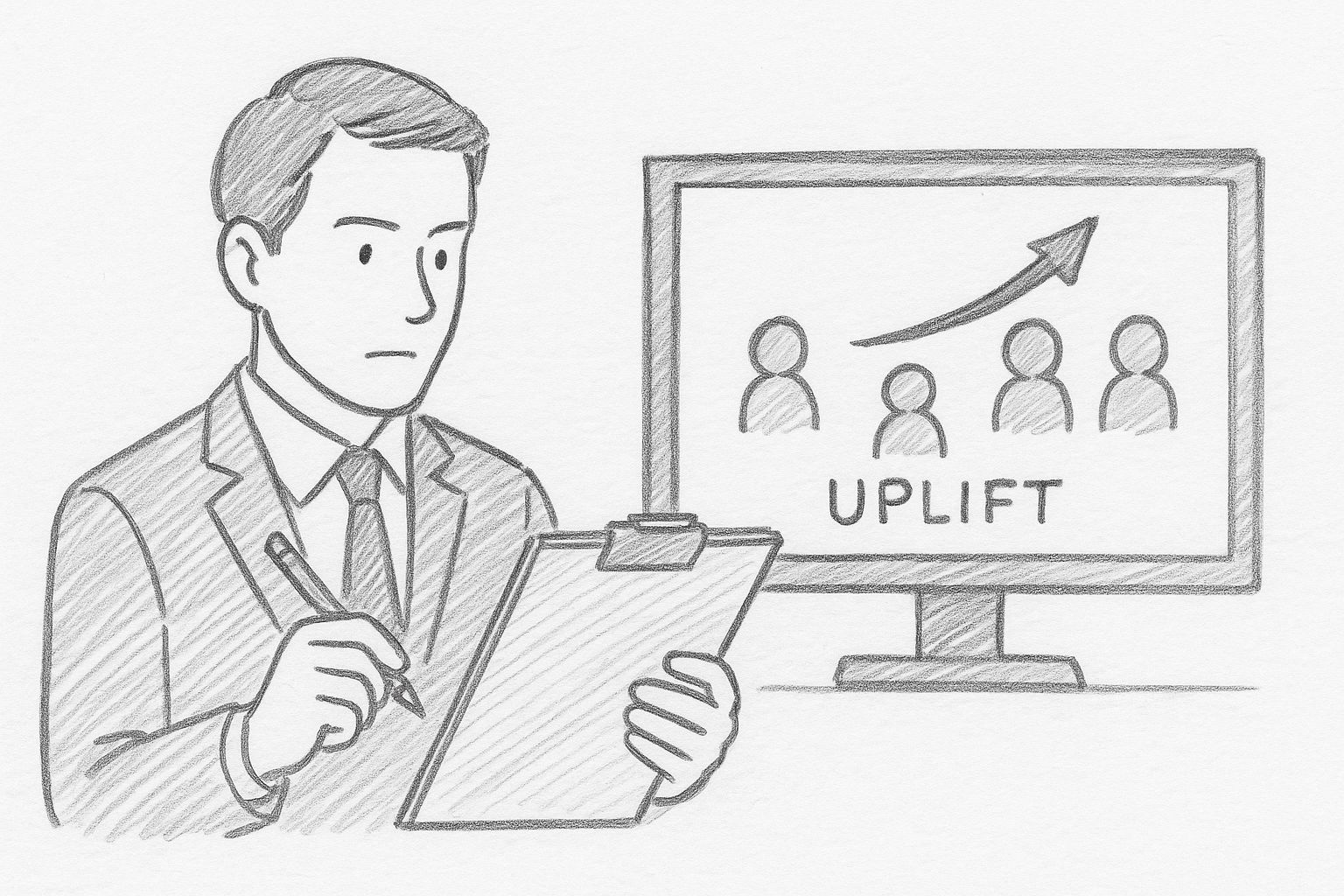

アップリフト分析は、コーザルインパクトとは異なる角度から効果を測定する手法です。

全体の効果ではなく、一人ひとりの顧客レベルで「施策がどのような影響を与えたか」を分析します。

この手法は、特にダイレクトマーケティングやCRMの分野で注目を集めています。

4つの顧客セグメント

アップリフト分析では、顧客を以下の4つのグループに分類します。

- 説得可能層

- 確実購入層

- 無反応層

- 天邪鬼層

まず「説得可能層」は、施策があれば購入するが、なければ購入しない顧客です。

次に「確実購入層」は、施策の有無にかかわらず購入する顧客。

「無反応層」は、どんな施策を打っても購入しない顧客。

最後に「天邪鬼層」は、施策を打つとかえって購入しなくなる顧客です(押し売りを嫌う顧客などが該当します)。

これらのセグメントを見分けるために、A/Bテストのデータや過去の購買履歴、顧客属性などを機械学習モデルに学習させます。

モデルは、各顧客が施策を受けた場合と受けなかった場合の購買確率をそれぞれ予測し、その差(アップリフトスコア)を算出します。

効率的なターゲティングの実現

例えば、あるECサイトが1万人の顧客にクーポンを配布することを検討しているとしましょう。

アップリフト分析を使えば、この1万人の中から「クーポンがあれば購入するが、なければ購入しない顧客」を特定できます。

次のような分析結果が得られたとします。

- 説得可能層:2000人

- 確実購入層:1000人

- 無反応層:6500人

- 天邪鬼層:500人

この場合、確実購入層の1000人にクーポンを配るのは無駄です。彼ら・彼女らはクーポンがなくても購入するからです。

また、無反応層の6500人に配っても効果はありません。天邪鬼層の500人に配ると売上が落ちます。

最も効率的なのは、説得可能層の2000人だけにクーポンを配布することです。

これにより、クーポンコストを5分の1に削減しながら、より大きな効果を得ることができるのです。

両者の違いと使い分け

マクロ視点とミクロ視点

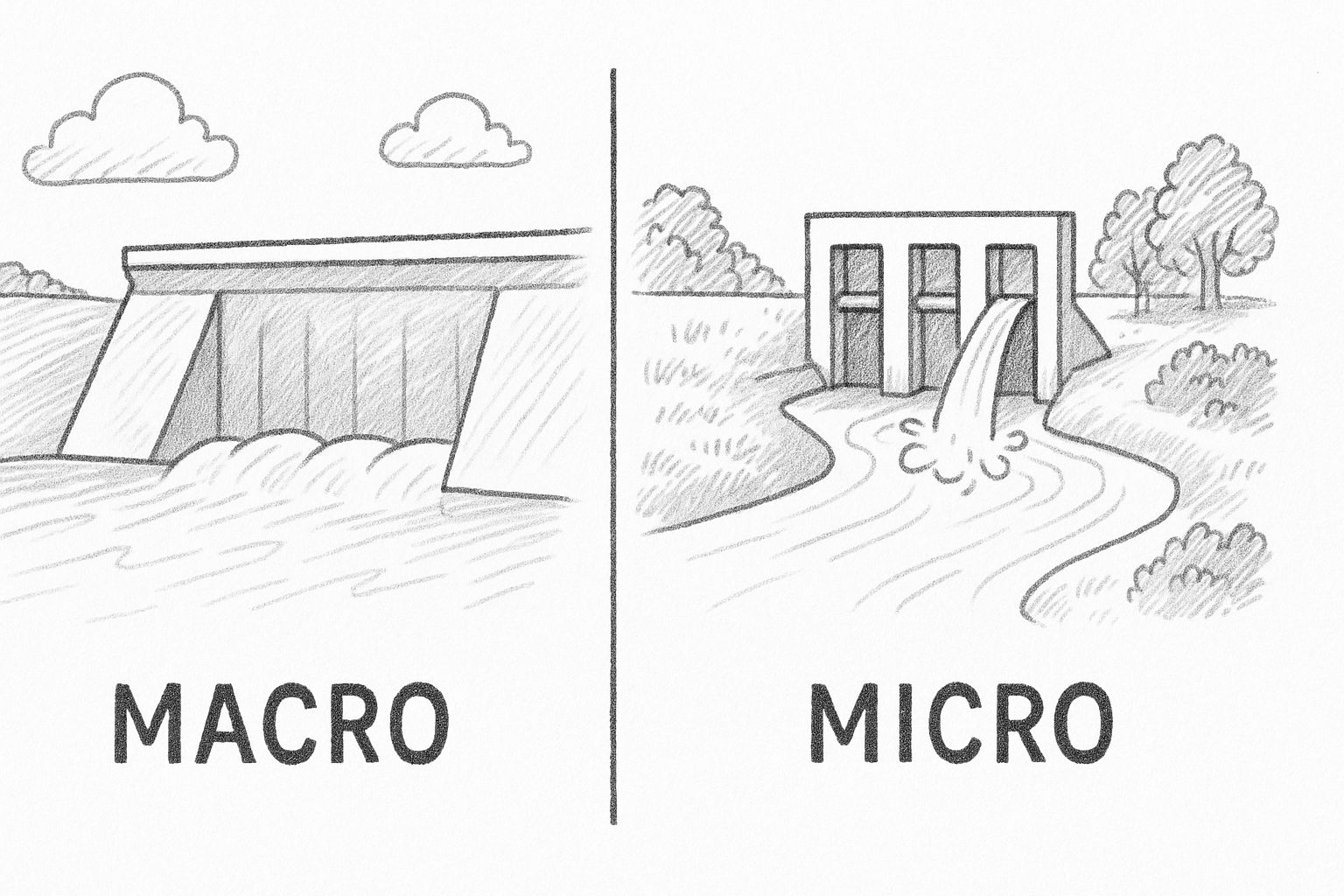

コーザルインパクトとアップリフト分析は、それぞれ異なる強みを持っています。

コーザルインパクトは、施策全体の効果を俯瞰的に把握するのに適しています。

これは、ダム全体の水位がどれだけ上昇したかを測定するようなものです。

新商品の発売、大規模なキャンペーン、店舗改装など、市場全体や店舗全体に影響を与える施策の評価に向いています。

一方、アップリフト分析は、個々の顧客に対してどのようなアプローチが最適かを判断するのに適しています。

これは、複数ある水門のうち、どの水門を開ければ最も効率よくかつ効果的に水が流れるかを考えるようなものです。

メールマーケティング、パーソナライズされたレコメンデーション、営業リソースの配分など、個別対応が可能な施策において威力を発揮します。

必要なデータと実施条件

両手法は、必要とするデータや実施条件も異なります。

コーザルインパクトを実施するには、施策を実施しない対照群(コントロールグループ)が必要です。

地域限定のキャンペーンや、段階的な施策展開など、自然な形で対照群を設定できる状況が理想的です。

また、施策前後で十分な期間のデータが必要となります。

アップリフト分析の場合は、個人レベルでのランダム化比較試験(RCT)のデータが理想的です。

つまり、ランダムに選ばれた一部の顧客には施策を実施し、残りには実施しないという実験が必要になります。

もちろん理想なので、そのようなデータではない観測データに対して、機械学習因果推論手法(因果フォレストなど)で分析することができます。

また、顧客の属性データや過去の行動履歴など、予測モデルを構築するための豊富な特徴量が求められます。

組み合わせによる相乗効果

両者の使い分けの具体例を見てみましょう。

ある化粧品メーカーが新商品のプロモーションを計画しているとします。

まず、テレビCMやWeb広告といったマス向け施策の効果はコーザルインパクトで測定します。

これにより、広告投資全体のROIを把握できます。

次に、既存顧客向けのダイレクトメールやサンプル配布については、アップリフト分析を使って、反応が期待できる顧客だけにアプローチします。

このように、両手法を組み合わせることで、マクロとミクロの両面から施策を最適化できるのです。

実際、一部の先進的な企業では、コーザルインパクトで全体戦略を評価し、アップリフト分析で実行戦術を最適化するという二段階のアプローチが標準的になりつつあります。

ビジネス活用例

小売業での成功事例

ある大手スーパーマーケットチェーンは、新しいプライベートブランド商品の販売促進キャンペーンを実施しました。

全国124店舗のうち、71店舗で特設コーナーを設置し、残り53店舗は通常通りの陳列としました。

コーザルインパクト分析の結果、特設コーナーを設置した店舗では、設置しなかった場合と比べて売上が平均35%増加したことが判明しました。

さらに興味深いことに、プライベートブランド以外の商品の売上も8%増加していました。

これは、特設コーナーが店舗全体の集客に貢献したことを示しています。

この結果を受けて、同社は全店舗への展開を決定し、年間で2億円の利益増を達成しました。

また、この分析により、特設コーナーの効果は都市部よりも郊外店舗で高いことも判明し、今後の店舗戦略にも活かされています。

サブスクリプションビジネスでの応用

別の事例として、あるサブスクリプション型のサービス企業の取り組みを紹介します。

この企業は、解約リスクの高い顧客に対して割引クーポンを送付していましたが、コストが増大する一方で効果が不明確でした。

そこでアップリフト分析を導入し、過去のデータから「クーポンがあれば継続するが、なければ解約する顧客」を予測するモデルを構築しました。

分析の結果、全顧客の約15%が説得可能層であることが分かりました。

さらに詳しく見ると、利用頻度が月3〜5回で、登録から6〜12ヶ月経過した顧客が最も説得可能層に含まれやすいことも判明しました。

この知見を基に、クーポン配布対象を絞り込んだところ、クーポンコストを60%削減しながら、解約率の改善効果はほぼ維持することができました。

金融業界での統合的アプローチ

金融業界での活用例も紹介します。

ある銀行は、住宅ローンのキャンペーン金利を実施する際、コーザルインパクトとアップリフト分析を併用しました。

まず、地域限定でキャンペーンを実施し、コーザルインパクトで全体効果を測定したところ、申込件数が40%増加し、十分な費用対効果があることを確認しました。

次に、アップリフト分析により、キャンペーンに反応しやすい顧客の特徴を分析しました。

その結果、賃貸物件の更新時期が近い30代の顧客が最も反応しやすいことが分かり、この層に集中的にアプローチすることで、さらに効率を21%向上させることに成功しました。

また、この分析過程で、高所得層よりも中所得層の方がキャンペーン金利に敏感であることも発見され、今後のマーケティング戦略の重要な示唆となりました。

まとめ

コーザルインパクトとアップリフト分析は、それぞれ異なる視点から施策の効果を科学的に測定する手法です。

全体効果を把握したいならコーザルインパクト、個人レベルで最適化したいならアップリフト分析と使い分けることで、マーケティングROIを大幅に改善できます。

現在では、これらの手法を実装するツール(PythonやRなどでお金をかけずに実施可能)やサービスも充実してきており、中小企業でも導入可能になっています。

完璧を求めすぎず、まずは小さく始めてみることが重要です。

勘と経験に頼っていた意思決定をデータドリブンに変えることで、ビジネスの成功確率は確実に高まるでしょう。