「この健康食品で体重が5kg減りました!」

「新しい勉強法で偏差値が10上がりました!」

「瞑想を始めてから仕事の効率が2倍になりました!」

私たちは日々、こうした魅力的な成功体験に囲まれて生活しています。

SNSを開けば友人の劇的なビフォーアフター写真が目に入り、テレビをつければ芸能人が愛用するサプリメントの話題で持ちきりです。

そんな情報に触れるたび、「自分も試してみようかな」という気持ちになるのは、とても自然なことです。

でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。

その「効果」は本当に、その商品や方法のおかげなのでしょうか?

私たちの脳は、因果関係を見つけることが大好きです。

AのあとにBが起きれば、「AがBの原因だ」と考えてしまいがちです。

しかし、現実はそう単純ではありません。

今回は、データや体験談の裏側にある真実を見抜き、本当の効果を見極めるための3つのポイントを解説していきます。

Contents

なぜ私たちは「効果」を見誤るのか

勘違いする

まず、私たちがなぜ効果を正しく判断できないのか、その根本的な理由から考えてみましょう。

想像してください。

- あなたは軽い頭痛に悩まされています。

- 薬箱から頭痛薬を取り出し、水と一緒に飲み込みました。

- 30分後、頭痛はすっかり消えています。

- 「ああ、薬が効いたんだな」と安心するでしょう。

でも、本当にそうでしょうか?

ここで重要な質問があります。

「もし薬を飲まなかったら、30分後の頭痛はどうなっていたでしょうか?」

この質問に、私たちは決して答えることができません。

なぜでしょうか?

因果推論の根本問題

それは、同じあなたが同じ瞬間に「薬を飲む」という選択と「薬を飲まない」という選択を同時に行うことは不可能だからです。

これこそが、効果を判断する際の根本的な難しさです。

私たちは常に一つの現実しか体験できません。

「薬を飲まなかった自分」は、永遠に観察不可能な幻の存在なのです。

科学の世界では、これを「因果推論の根本問題」と呼びます。

しかも、私たちの記憶は都合よく書き換えられることがあります。

効果があったと信じたい気持ちが、過去の症状を実際より重く記憶させたり、現在の状態を実際より良く感じさせたりすることもあるのです。

だからこそ、「本当の効果」を見極めるには、私たちの直感や個人的な体験だけに頼るのではなく、もっと客観的で科学的なアプローチが必要になってくるのです。

ポイント1:比較対象は適切か? – リンゴとミカンを比べない

効果を正しく判断する第一歩は、適切な比較を行うことです。

しかし、私たちが日常的に目にする「効果の証明」の多くは、実は不適切な比較に基づいています。

よくある間違い:見かけの相関に騙される

ある日、フィットネスジムで興味深い話を聞きました。

「プロテインを飲んでいる会員さんは、飲んでいない会員さんより平均して筋肉量が15%も多いんです。だから、うちのプロテインは効果抜群なんですよ!」

一見説得力がありそうな話ですが、ここには大きな落とし穴があります。

プロテインを飲んでいる人たちは、そもそもどんな人たちでしょうか?

おそらく、筋トレに熱心で、週に何度もジムに通い、食事管理も徹底している人たちではないでしょうか。

一方、プロテインを飲んでいない人の中には、月に数回しかジムに来ない人や、ダイエット目的で有酸素運動だけをしている人も含まれているかもしれません。

つまり、この比較は「プロテインを飲む熱心なトレーニー」と「プロテインを飲まない様々な運動レベルの人」を比べているだけで、プロテインの効果を証明したことにはならないのです。

これは、リンゴとミカンを比べて「リンゴの方が赤いから栄養価が高い」と言っているようなものです。

理想的な比較:ランダム化の魔法

では、どのような比較なら信頼できるのでしょうか。

科学の世界で最も信頼性が高いとされるのが「ランダム化比較試験」です。

具体的に説明しましょう。

ある大学で、新しい記憶術の効果を調べる実験が行われたとします。

参加者200人を集めて、コンピュータでランダムに100人ずつ2つのグループに分けます。

片方のグループには新しい記憶術を教え、もう片方には従来の方法で勉強してもらいます。

ここでのポイントは「ランダムに分ける」ということです。

くじ引きのような偶然の力によってグループ分けをすることで、記憶力の良い人も悪い人も、勉強熱心な人もそうでない人も、両方のグループにほぼ均等に配分されます。

これにより、2つのグループの違いは「新しい記憶術を使ったかどうか」だけになり、その後の成績の差を記憶術の効果として解釈できるのです。

医薬品の承認には、必ずこのようなランダム化比較試験が必要とされています。

それほど、この方法は効果を証明する上で重要なのです。

現実的な工夫:観察研究でも近づける

とはいえ、日常生活のあらゆることにランダム化試験を求めるのは現実的ではありません。

そこで、観察研究でも信頼性を高める工夫がなされているかをチェックすることが重要です。

良質な観察研究では、「マッチング」という手法がよく使われます。

例えば、毎朝ジョギングをする人の健康効果を調べたいとします。

単純にジョギングをする人としない人を比較すると、ジョギングをする人の方が健康的な結果が出るでしょう。

しかし、それは本当にジョギングの効果でしょうか?

マッチングでは、ジョギングをする45歳の男性会社員に対して、年齢、性別、職業、居住地域、喫煙習慣、飲酒習慣などが同じで、ジョギングだけをしていない人を見つけて比較します。

このような「似た者同士」のペアをたくさん作って分析することで、ジョギング以外の要因の影響を最小限に抑えることができるのです。

また、統計的な手法を使って、様々な要因の影響を調整することもあります。

年収と幸福度の関係を調べる際に、年齢、学歴、健康状態、家族構成などの影響を統計的に取り除いて、年収そのものの効果を抽出しようとする方法です。

こうした工夫がされているかどうかは、その研究や商品の信頼性を判断する重要な指標になります。

「使用者の97%が効果を実感!」という謳い文句の裏側に、どのような比較が行われているのか、常に疑問を持つことが大切です。

ポイント2:見えない要因を疑う – 本当の原因は別にある?

私たちは物事を単純化して理解しようとする傾向があります。

「AをしたらBになった」という分かりやすいストーリーを好むのです。

しかし、現実世界では、結果に影響を与える要因は複雑に絡み合っています。

同時に起きる変化の罠

私の友人の体験談を紹介しましょう。

彼女は30代後半で、慢性的な疲労感に悩まされていました。

あるとき、高価な酵素ドリンクを飲み始めたところ、1ヶ月後には見違えるように元気になったそうです。

「この酵素ドリンクは本当にすごい!」と、彼女は周りの人に勧めて回りました。

しかし、よくよく話を聞いてみると、酵素ドリンクを始めた時期は、ちょうど彼女の生活に大きな変化があった時期と重なっていました。

子どもが小学校に入学し自由時間が増え、ストレスが減少していたのです。

さらに、高価なドリンクを買ったことで「健康に投資している」という意識が芽生え、自然と早寝早起きを心がけるようになり、ジャンクフードも控えるようになっていました。

果たして、彼女の体調改善は酵素ドリンクの効果だったのでしょうか、それとも生活環境の変化や健康意識の向上によるものだったのでしょうか?

おそらく、これらすべてが複合的に作用した結果でしょう。

しかし、彼女の意識は「酵素ドリンク」という分かりやすい原因に集中してしまったのです。

季節や時期の影響を見落とさない

時期的な要因も、私たちがよく見落とす「見えない要因」の一つです。

ある英会話スクールが「春の特別キャンペーン」で生徒を募集し、「3ヶ月後の夏には、80%の生徒が日常会話レベルに到達!」という実績を謳っていました。

確かに素晴らしい成果に見えますが、ここにも注意が必要です。

春から英会話を始める人は、どんな人でしょうか?

新年度の始まりに心機一転、自己投資を決意した意欲的な人々かもしれません。

また、夏休みの海外旅行に向けて明確な目標を持っている人も多いでしょう。

このような高いモチベーションを持つ人々が、通常よりも良い成果を出すのは自然なことです。

同じスクールでも、秋から始めた生徒の成果はどうでしょうか?

年末の忙しさや寒さによるモチベーション低下で、同じような成果は得られないかもしれません。

しかし、スクールは春の好成績だけを宣伝に使うでしょう。

プラセボ効果という不思議な現象

医学の世界では古くから知られている「プラセボ効果」も、見えない要因の代表例です。

プラセボとは偽薬のことで、有効成分を含まない錠剤でも、「効く薬だ」と信じて飲むと実際に症状が改善することがあります。

この効果は決して「気のせい」ではありません。

期待や信念が脳に作用し、実際に痛みを和らげる物質が分泌されたり、免疫機能が活性化したりすることが科学的に証明されています。

特に痛み、疲労感、不安、睡眠の質など、主観的な症状に対してプラセボ効果は強く現れます。

ある研究では、「高価な鎮痛剤」として偽薬を渡されたグループの方が、「安価な鎮痛剤」として同じ偽薬を渡されたグループよりも、痛みの軽減効果が大きかったという結果が出ています。

値段という情報だけで、薬の「効果」が変わってしまうのです。

このことは、高額な健康食品やサプリメント、施術などを評価する際に特に重要です。

「これだけお金をかけたのだから効果があるはずだ」という心理が、実際に体感する効果を増幅している可能性があるからです。

見えない要因を完全に排除することは不可能ですが、その存在を意識することで、より冷静な判断ができるようになります。

「効果があった」という体験談を聞いたときは、「他に何か変わったことはなかったか?」「思い込みの影響はないか?」と、一歩引いて考える習慣を身につけましょう。

ポイント3:誰にとっての効果? – あなたに当てはまるとは限らない

統計や研究結果を見るとき、私たちは無意識のうちに「その結果は自分にも当てはまる」と考えがちです。

しかし、人間の多様性を考えれば、万人に同じように効く方法など存在しないことは明らかです。

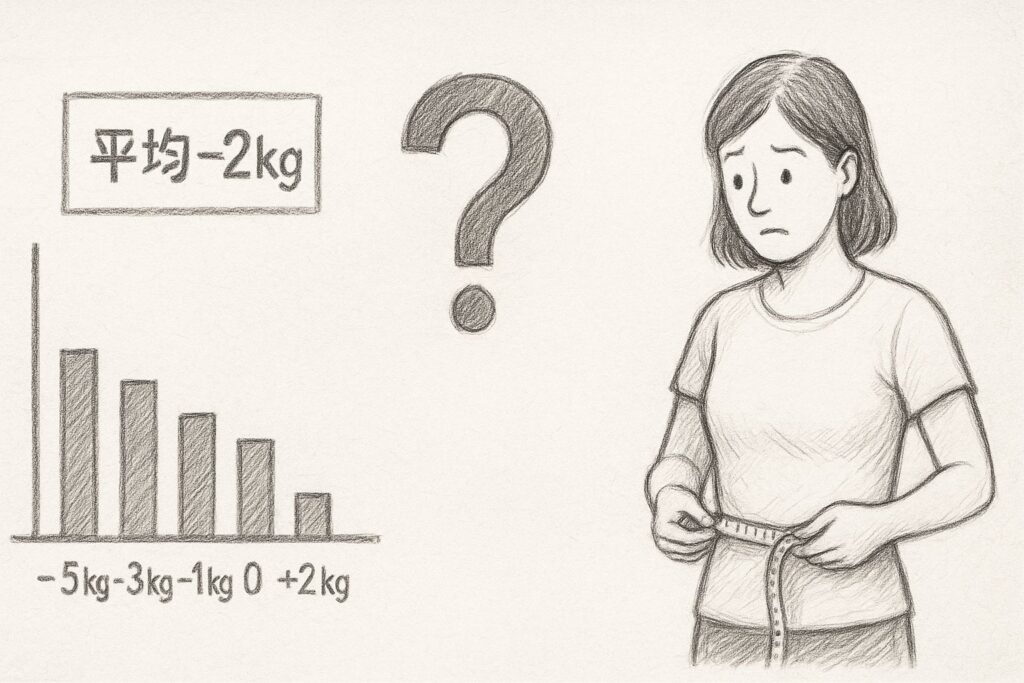

平均値のマジックに惑わされない

「このダイエット法で平均3kg減量!」という広告を見たとき、あなたはどう感じますか?

多くの人は「私も3kg痩せられる」と期待するでしょう。

しかし、この「平均」という言葉には、重要な情報が隠されています。

具体的な例で考えてみましょう。10人がダイエットプログラムに参加したとします。

例えば、結果は以下の通りだったとします。

- 2人が5kg減量

- 2人が3kg減量

- 3人が1kg減量

- 2人が変化なし

- 1人が2kg増量

確かに平均すると約2.1kgの減量ですが、実際には参加者の経験は大きく異なります。

3割の人にはほとんど効果がなく、1人に至っては逆に太ってしまいました。

もしあなたが「変化なし」グループに入る体質だったら、いくら頑張っても期待した結果は得られないかもしれません。

さらに興味深いのは、なぜこのような差が生まれるのかということです。

もともとの体重、代謝率、生活習慣、ストレスレベル、遺伝的要因など、様々な要素が複雑に絡み合って、個人の結果を左右します。

平均値は全体の傾向を示す便利な指標ですが、個人の結果を保証するものではないのです。

属性による効果の違いを理解する

年齢、性別、体質などの属性によって、同じ介入でも効果は大きく異なります。

この違いを理解することは、自分に合った選択をする上で極めて重要です。

医薬品の世界では、この問題は特に深刻です。歴史的に、多くの薬の臨床試験は成人男性を中心に行われてきました。

その結果、女性や高齢者、子供における効果や副作用が十分に検証されないまま使用されることがありました。

例えば、ある睡眠薬は、男性には適切な用量でも、女性には強すぎることが後から判明しました。

この薬の場合、女性の方が分解する速度が遅いため、同じ量でも血中濃度が高くなり、翌朝まで眠気が残るリスクが高かったのです。

このような性差は、多くの薬で見つかっています。

年齢による違いも重要です。

高齢者は一般的に薬を代謝する能力が低下しているため、若い人と同じ用量では副作用が出やすくなります。

逆に、子供は体重あたりの代謝率が高いため、大人より多めの用量が必要な場合もあります。

運動プログラムでも同様の違いが見られます。

20代の若者向けに開発された高強度インターバルトレーニングは、確かに効果的かもしれません。

しかし、50代で膝に不安を抱える人が同じプログラムを実行すれば、効果を得る前に怪我をしてしまう可能性が高いでしょう。

効果がマイナスになる人もいる

平均的に効果がある介入でも、一部の人には逆効果となることがあります。

この事実は、しばしば見過ごされがちですが、非常に重要なポイントです。

食品アレルギーは分かりやすい例です。

「健康に良い」とされるナッツ類も、アレルギーを持つ人にとっては命に関わる危険な食品です。

しかし、もっと微妙な例もたくさんあります。

カフェインの効果を考えてみましょう。

多くの人にとって、適量のカフェインは集中力を高め、パフォーマンスを向上させます。

しかし、カフェインに敏感な体質の人には、少量でも動悸、不安感、不眠などの不快な症状を引き起こします。

また、ある遺伝子変異を持つ人は、カフェインを分解する速度が遅いため、午後にコーヒーを飲むと夜の睡眠に影響が出やすいことが分かっています。

メンタルヘルスの分野でも、個人差の重要性が認識されています。

例えば、多くの人に効果的な認知行動療法も、一部のうつ病患者には負担が大きすぎて、かえって症状を悪化させることがあります。

その人の性格、症状の重さ、社会的サポートの有無などによって、適切な治療法は異なるのです。

自分に合うかを見極める方法

では、ある方法が自分に合うかどうを、どのように判断すればよいのでしょうか?

まず、できるだけ自分に近い属性の人のデータを探すことです。

年齢、性別、健康状態、生活習慣などが似ている人での効果を確認しましょう。

「20代女性」と「60代男性」では、同じ介入でも結果が全く異なる可能性があります。

次に、効果の「ばらつき」に注目することです。

優れた研究では、平均値だけでなく、標準偏差や効果の範囲も報告されています。

ばらつきが大きいほど、個人差が大きいことを意味します。

また、「効果がなかった人」や「副作用が出た人」の情報も重要です。

企業の宣伝では成功例ばかりが強調されますが、失敗例やリスクについての情報開示があるかどうかは、その企業の誠実さを測る指標にもなります。

最後に、小さく始めて自分の反応を観察することをお勧めします。

いきなり高額な商品を購入したり、極端な方法を試したりするのではなく、リスクの小さい方法で自分の体質や反応を確認してから、本格的に取り組むかどうかを決めましょう。

今回のまとめ

今回は、「データに騙されない!『効果がある』を見抜く3つのポイント」というお話しをしました。

私たちは確実性を求めますが、人間の体や心に関することに100%確実なものはありません。

大切なのは、この不確実性を受け入れた上で、より良い選択をするための知恵を身につけることです。

今回紹介した3つのポイントは、あなたがより賢明な判断をするための道具です。

- ポイント1:比較対象は適切か? – リンゴとミカンを比べない

- ポイント2:見えない要因を疑う – 本当の原因は別にある?

- ポイント3:誰にとっての効果? – あなたに当てはまるとは限らない

これらを使いこなすことで、誇大広告に惑わされたり、効果のない商品に無駄なお金を使ったりするリスクを大幅に減らすことができるでしょう。

同時に、本当に価値のある介入や治療法を見逃さないようにもなります。

批判的思考は、すべてを疑って何も信じないことではありません。より確かな根拠に基づいて、自信を持って選択することなのです。

ということで、次の3つの質問を通じて、その情報と冷静に向き合ってみてください。

質問 1. 誰と比べて効果があったの?

適切な比較対象があるかを確認します。ビフォーアフターの写真だけでなく、比較グループの情報があるか。ランダム化されているか、少なくとも属性を揃える努力がされているか。これらをチェックすることで、見かけの効果に惑わされるリスクを減らせます。

質問 2. 他に原因は考えられない?

時期的な要因、ライフスタイルの変化、意識の変化など、結果に影響を与えた可能性のある他の要因を考えてみます。特に、その介入を始めた時期に他に何か変化がなかったか、冷静に振り返ることが大切です。

質問 3. 私にも当てはまる?

平均的な効果ではなく、自分と似た属性の人への効果を探します。年齢、性別、健康状態、目的などが自分と近い人のデータがあるか。個人差についての言及があるか。これらの情報から、自分にとっての効果を予測します。