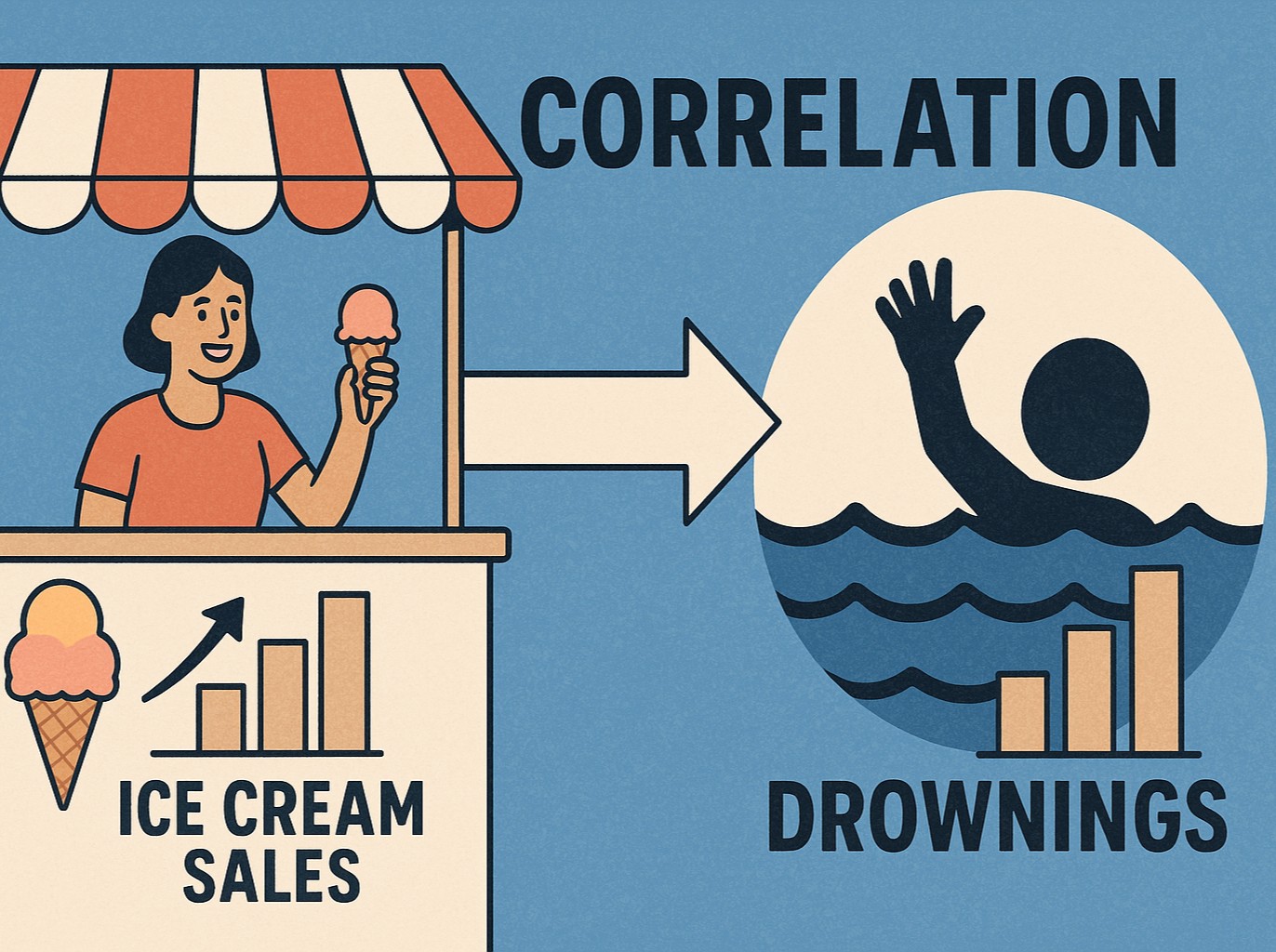

「夏になるとアイスクリームの売上が増え、同時に水難事故も増える。

データを見ると、この二つには強い相関関係がある。」

こんな話を聞いたら、あなたはどう思いますか?

まさかアイスクリームが原因で人が溺れるわけがない、と笑ってしまうかもしれません。

でも実は、私たちの日常には、これと同じような「データの罠」がたくさん潜んでいます。

健康情報、ビジネスの意思決定、子育ての方法まで、「相関関係」を「因果関係」と勘違いしてしまうことで、間違った選択をしているかもしれません。

今回は、「『アイスクリームを食べると溺れる?』データの罠から身を守る思考法」というお話しをします。

Contents

- 朝食を食べる子は本当に成績が良くなるのか?

- よく聞く「朝食神話」の正体

- 相関関係と因果関係の決定的な違い

- 隠れた第三の要因を探せ

- アイスクリームと水難事故の不思議な関係

- データが示す奇妙な相関

- 疑似相関のメカニズム

- なぜこの例は分かりやすいのか

- 日常に潜む「ニセの因果関係」

- 運動と健康の複雑な関係

- 健康意識という見えない要因

- テクノロジーと社会現象の誤解

- データの罠を見破る3つのチェックポイント

- チェックポイント①:時間的前後関係の確認

- チェックポイント②:理論的説明の可能性

- チェックポイント③:第三の変数の探索

- 「相関≠因果」を理解すると人生が変わる

- ビジネスでの失敗を防ぐ

- 健康情報の賢い活用法

- 子育てにおける本質的なアプローチ

- 批判的思考を身につけよう

- 情報化社会を生き抜く知恵

- 問いかける習慣の重要性

- より賢い選択のために

- 今回のまとめ

朝食を食べる子は本当に成績が良くなるのか?

よく聞く「朝食神話」の正体

「朝食をきちんと食べる子どもは学校の成績が良い」

このような話を聞いたことはありませんか?

「じゃあ、うちの子にも必ず朝食を食べさせよう!」

このように思うのが自然な反応でしょう。

でも、ちょっと待ってください。

本当に朝食を食べることが、直接的に成績を上げているのでしょうか?

相関関係と因果関係の決定的な違い

ここで大切なのが、「相関関係」と「因果関係」の違いを理解することです。

相関関係とは、二つの事柄が「一緒に変化する」関係のことを指します。

朝食を食べる習慣と良い成績が同時に観察される、これが相関関係です。

一方、因果関係とは、一方が他方を「実際に引き起こす」関係のことです。

つまり、朝食を食べることが脳の働きを活発にして、その結果として成績が上がる、という直接的な影響があるかどうかということです。

隠れた第三の要因を探せ

実は、この朝食と成績の関係には、もっと複雑な背景が隠れているかもしれません。

考えてみてください。毎朝きちんと朝食を用意できる家庭とは、どんな家庭でしょうか?

おそらく、規則正しい生活リズムが確立されていて、親が子どもの生活全般に気を配れる余裕がある家庭ではないでしょうか。

そのような家庭では、宿題のサポートも充実していたり、習い事に通わせる経済的余裕があったり、勉強に集中できる環境が整っていたりする可能性が高いのです。

つまり、朝食と成績の両方に影響を与えている「第三の要因」、この場合は「家庭環境の充実度」が存在するかもしれないのです。

朝食を食べることそのものが成績を上げるのではなく、良い家庭環境が朝食習慣と良い成績の両方を生み出している可能性があるということです。

アイスクリームと水難事故の不思議な関係

データが示す奇妙な相関

さて、冒頭で触れたアイスクリームと水難事故の話に戻りましょう。

統計データを見ると、確かに夏場にアイスクリームの売上が増えると、水難事故による死亡件数も増加します。

グラフに描けば、きれいな相関関係が見えるでしょう。

しかし、私たちは直感的に「アイスクリームが水難事故を引き起こすはずがない」と分かります。

なぜでしょうか?

疑似相関のメカニズム

これは「疑似相関」または「偽の相関」と呼ばれる現象の典型例です。

アイスクリーム消費と水難事故の両方に影響を与えている真の要因は「気温の上昇」です。

暑くなると人々はアイスクリームを食べたくなりますし、同時に海や川、プールで泳ぎたくもなります。

その結果、水の事故も増えるというわけです。

なぜこの例は分かりやすいのか

この例が分かりやすいのは、因果関係のメカニズムを想像しにくいからです。

アイスクリームを食べることが、どのような過程を経て溺死につながるのか、合理的な説明ができません。

しかし、日常生活では、もっと巧妙な疑似相関が潜んでいて、私たちを惑わせます。

例えば、「携帯電話の普及率が上がると、平均寿命も延びている」というデータがあったとします。

携帯電話が健康に良い影響を与えているのでしょうか?

もちろん違います。

これは社会全体の技術進歩という大きな流れの中で、通信技術も医療技術も同時に発展した結果です。

あるいは、「暖房器具の売上が増えると風邪をひく人が増える」という関係も、冬の寒さという共通要因によるものです。

日常に潜む「ニセの因果関係」

運動と健康の複雑な関係

私たちの周りには、思っている以上に多くの疑似相関が存在します。

いくつか身近な例を見ていきましょう。

「運動する人は健康だから、運動すれば健康になれる」という考え方は、多くの人が信じています。

確かに、運動習慣と健康状態には強い相関があります。

しかし、ここには興味深い逆転が潜んでいるかもしれません。

実は「健康だから運動できる」という逆の因果関係の可能性もあるのです。

体調が良い人、関節に痛みがない人、時間的余裕がある人が運動を続けられるのかもしれません。

健康意識という見えない要因

また、「健康意識」という第三の要因も考えられます。

健康に気を使う人は、運動もするし、食事にも気をつけるし、十分な睡眠も取るでしょう。

つまり、運動だけが健康の原因ではなく、健康的なライフスタイル全体が重要なのかもしれません。

テクノロジーと社会現象の誤解

最近話題になることが多い「スマートフォンの普及と少子化」の関係も興味深い例です。

確かに、スマートフォンが普及した時期と出生率が低下した時期は重なっています。

しかし、スマートフォンが直接的に出生率を下げているわけではありません。

この背景には、女性の社会進出、経済状況の変化、都市化の進展、価値観の多様化など、さまざまな社会構造の変化があります。

これらの変化が、テクノロジーの普及と少子化の両方を同時に引き起こしているのです。

データの罠を見破る3つのチェックポイント

では、どうすれば疑似相関に騙されずに、真の因果関係を見極められるのでしょうか。

ここでは、日常生活で使える3つのチェックポイントを紹介します。

チェックポイント①:時間的前後関係の確認

まず第一に、時間的な前後関係を確認することです。

因果関係において、原因は必ず結果より先に起こります。

もし「結果」とされるものが「原因」より先に起きていたら、それは因果関係ではありません。

例えば、ある健康食品を食べ始める前から体調が改善していたなら、その食品が原因ではないことは明らかです。

チェックポイント②:理論的説明の可能性

第二に、理論的な説明が可能かを考えることです。

原因から結果に至るメカニズムを、論理的に説明できるでしょうか。

アイスクリームが水難事故を引き起こすメカニズムは説明できませんが、気温上昇が両方に影響するメカニズムは明確に説明できます。

もし説明に無理があったり、「なんとなく」でしか説明できない場合は、疑ってかかる必要があります。

チェックポイント③:第三の変数の探索

第三に、第三の変数を探してみることです。

観察された二つの事柄に、共通して影響を与えている別の要因はないでしょうか。

朝食と成績の例では「家庭環境」、アイスクリームと水難事故では「気温」がそれにあたります。

特に、社会現象や人間の行動に関することでは、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。

「相関≠因果」を理解すると人生が変わる

ビジネスでの失敗を防ぐ

相関関係と因果関係の違いを理解することは、単なる知的な遊びではありません。

この理解は、私たちの日常生活での意思決定を大きく改善します。

ビジネスの世界では、この理解が成功と失敗を分けることがあります。

例えば、「高級な店舗デザインの店は売上が高い」というデータを見て、すぐに店舗改装に投資するのは危険です。

実は、すでに成功している店だから高級な改装ができるのかもしれませんし、立地条件や商品の質が真の成功要因かもしれません。

健康情報の賢い活用法

健康情報の評価においても、この視点は重要です。

「○○を食べている人は長生き」という情報を見たとき、すぐにその食品を買いに走るのではなく、一度立ち止まって考えてみましょう。

その食品を食べられる経済的余裕がある人は、医療へのアクセスも良く、ストレスも少ないのかもしれません。

子育てにおける本質的なアプローチ

子育てにおいても同様です。

「習い事をたくさんしている子は優秀」というデータがあっても、習い事の数を増やせば子どもが優秀になるとは限りません。

むしろ、子どもの興味や適性を見極め、適切なサポートをすることの方が重要かもしれません。

批判的思考を身につけよう

情報化社会を生き抜く知恵

私たちは日々、さまざまなデータや情報に囲まれて生活しています。

SNSでは「これをすれば成功する」「あれをやめれば健康になる」といった情報が飛び交い、ニュースでは統計データを使った主張が繰り返されます。

しかし、データが示す関係性の多くは相関関係であり、必ずしも因果関係ではありません。

問いかける習慣の重要性

大切なのは、情報を鵜呑みにせず、批判的に考える習慣を身につけることです。

「本当にそうなのか?」

「他の説明はできないか?」

「隠れた要因はないか?」

……などと問いかける癖をつけましょう。

これは決して懐疑的になることではなく、より正確な理解に基づいて、より良い判断をするための思考法なのです。

より賢い選択のために

アイスクリームを食べても溺れることはありません。

しかし、私たちの身の回りには、もっと巧妙で見破りにくい「偽の因果関係」がたくさん潜んでいます。

今日から、データを見るときは相関と因果の違いを意識して、賢い選択ができる人になりましょう。

そうすれば、情報に振り回されることなく、本当に価値のある行動を選べるようになるはずです。

今回のまとめ

今回は、「『アイスクリームを食べると溺れる?』データの罠から身を守る思考法」というお話しをしました。

私たちは日常的に「AとBに相関がある」というデータを目にしますが、それが必ずしも「AがBを引き起こす」という因果関係を意味するわけではありません。

アイスクリームと水難事故のように、実は「気温」という第三の要因が両方に影響していることも多いのです。

データを見るときは、①時間的な前後関係、②理論的な説明の可能性、③隠れた第三の要因、という3つのチェックポイントを確認することで、疑似相関に騙されずに済みます。

この批判的思考を身につければ、健康情報やビジネス、子育てなど、あらゆる場面でより賢い判断ができるようになるでしょう。