データ分析の現場では、技術的に優れた分析をしても、それが実際の事業改善につながらないという課題が頻繁に発生します。

とある調査によると、企業で作成される分析レポートの実に7割以上が、具体的なアクションにつながっていないという結果が出ています。

今回は、分析を「参考資料」から「経営判断を左右する武器」へと変革させるかもしれない…… 実践的な思考法とテクニックを参考程度に解説していきます。

Contents

- なぜ優秀な分析が「参考になりました」で終わるのか

- なぜ「良い分析」が行動につながらないのか?

- 落とし穴①:事実の羅列で終わってしまう

- 落とし穴②:実行の制約を考慮していない

- 落とし穴③:実行の具体性が欠如している

- 提案型データ分析者の「アクションファースト思考」

- 従来型思考との決定的な違い

- 事前ヒアリングの重要性

- 意思決定者の判断基準を理解する

- 事業インパクトを生む提案の5つの要素

- 要素①:WHY – なぜ今これをやるべきか

- 要素②:WHAT – 具体的に何をするか

- 要素③:WHO – 誰が実行責任者か

- 要素④:HOW – どうやって実行するか

- 要素⑤:MEASURE – 効果をどう測定するか

- ECサイトの離脱率分析を「売上改善施策」に変えた事例

- 曖昧な依頼から始まった分析プロジェクト

- 制約条件の明確化

- 分析結果をビジネスインパクトに変換

- 具体的な実行計画の提示

- 成果と学び

- 明日から始められる3つのアクション

- アクション①:意思決定の目的を必ず確認する

- アクション②:レポート冒頭に推奨アクションを明記する

- アクション③:フォローアップを仕組み化する

- 今回のまとめ

なぜ優秀な分析が「参考になりました」で終わるのか

大手小売企業のデータサイエンティストの田中さん(仮名)は、3週間かけて顧客離脱分析レポートを完成させました。

しかし経営会議での反応は「素晴らしい分析ですね。とても参考になりました」という一言。

その場で決まったアクションは、ゼロでした。

このような経験は、多くのデータ分析者に共通する悩みです。

技術的には申し分ない分析をしているのに、なぜか事業へのインパクトが生まれない。

その原因は、「分析屋」の思考から「事業パートナー」の思考へとシフトできていないことにあります。

分析の価値は「正確さ」や「詳細さ」ではなく、「どれだけ意思決定を前に進めたか」で決まります。

つまり、分析者の本当の仕事は、データを分析することではなく、データから次のアクションを生み出すことなのです。

なぜ「良い分析」が行動につながらないのか?

落とし穴①:事実の羅列で終わってしまう

最初の落とし穴は、事実の羅列で終わってしまうことです。

「売上が前年比15%減少」「新規顧客の獲得コストが30%上昇」といった事実を並べても、受け手は「それで、どうすればいいの?」という疑問を抱きます。

データが示す事実と、そこから導き出される意味(So What?)、そして取るべき行動(Now What?)までを一貫して提示できていないのです。

この問題は、分析者が「データを正確に伝えること」を目的化してしまい、「意思決定を支援すること」という本来の目的を見失っているときに発生します。

落とし穴②:実行の制約を考慮していない

二つ目の落とし穴は、実行のリスクや制約を考慮していないことです。

理論上は完璧な施策でも、現場のリソースや既存システムとの整合性、実行に必要な期間などを無視していては、机上の空論になってしまいます。

ある製造業の分析チームは、「全製品にIoTセンサーを導入して品質管理を改善する」という提案をしました。

分析としては正しかったのですが、初期投資額が年間利益を上回ることが後から判明し、提案は却下されました。

このように、ビジネスの制約条件を理解せずに分析を進めると、実現不可能な提案になってしまうのです。

落とし穴③:実行の具体性が欠如している

三つ目の落とし穴は、実行の具体性が欠如していることです。

「顧客満足度を向上させるべき」という提案では、誰も動きません。

誰が、いつまでに、どのような手順で、何を基準に成功を判断するのか。

これらが明確でなければ、どんなに素晴らしい分析も、分析レポートの墓場に埋もれてしまうのです。

提案型データ分析者の「アクションファースト思考」

従来型思考との決定的な違い

多くのデータ分析者は「データを分析して、そこから何が言えるか考える」というアプローチを取ります。

しかし、提案型データ分析者は逆のアプローチを取ります。

まず「この分析で、どんな意思決定をサポートしアクションを促すのか」を明確にし、そこから逆算して分析を設計するのです。

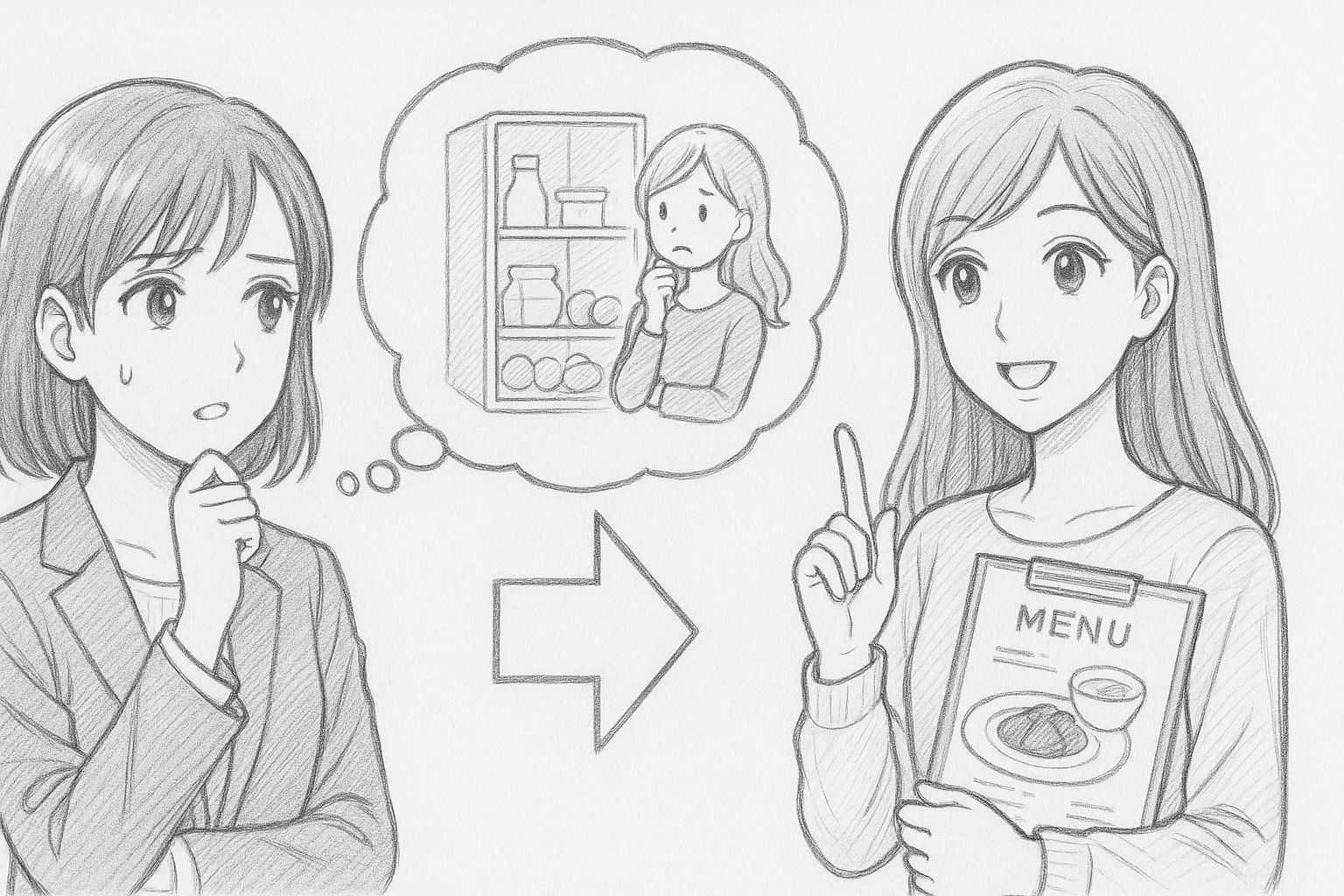

この違いは、料理に例えると分かりやすいでしょう。

従来型は「冷蔵庫にある材料を見て、何が作れるか考える」アプローチ。

提案型は「今日のディナーのメニューを決めてから、必要な材料を確認する」アプローチです。

目的が明確な分、無駄がなく、確実に成果につながります。

この提案型思考は当たり前だろと思われるかもしれませんが、分かっていもできない人が非常に多いのです。

事前ヒアリングの重要性

ECサイトの分析を依頼されたケースを考えてみましょう。

従来型のアプローチなら、アクセス数、コンバージョン率、客単価などを網羅的に分析するでしょう。

しかし、アクションファースト思考では、まず依頼者に以下のような質問をします。

「もし分析の結果、カート離脱率が業界平均より高いことが分かったら、どんなアクションを取りますか?」

この質問によって、UIを改善する予算はあるか、開発リソースはどの程度確保できるか、どの程度の改善なら投資に見合うか、といった実行に必要な情報が事前に明らかになります。

意思決定者の判断基準を理解する

さらに重要なのは、意思決定者の判断基準を事前に理解することです。

「ROIが3ヶ月で黒字化すること」が判断基準なのか、「顧客満足度の向上」が最優先なのか。

この基準を知らずに分析しても、的外れな提案になってしまいます。

このように、「分析→提案」という直線的な流れではなく、「仮説→検証→提案→フィードバック→再検証」という循環的なプロセスを回すことが、提案型アナリストの基本的な思考法なのです。

事業インパクトを生む提案の5つの要素

要素①:WHY – なぜ今これをやるべきか

第一の要素は「WHY」、つまり、なぜ今これをやるべきかの説明です。

ただ「改善の余地がある」では不十分です。

「このまま放置すると月間500万円の機会損失が続く」「競合他社はすでに対策済みで、差が開いている」といった、行動しないことのリスクを定量的に示すことが重要です。

緊急性と重要性の両方を伝えることで、数ある課題の中から優先順位を上げてもらえるのです。

要素②:WHAT – 具体的に何をするか

第二の要素は「WHAT」、具体的に何をするかです。

ここでのポイントは、選択肢を3つ以内に絞ることです。10個の施策を並べても、意思決定は進みません。

効果的なのは、「最も効果が高い施策」「最も実行しやすい施策」「バランス型の施策」といった形で、特徴の異なる選択肢を提示することです。

これにより、意思決定者は自社の状況に合わせて最適な選択ができます。

要素③:WHO – 誰が実行責任者か

第三の要素は「WHO」、誰が実行責任者かの明確化です。

「マーケティング部門で対応」では曖昧すぎます。

「マーケティング部のAさんがプロジェクトリーダーとなり、開発部のBさん、カスタマーサポートのCさんと連携する」

このぐらいのレベルまで具体化することで、実行の現実味が増します。

要素④:HOW – どうやって実行するか

第四の要素は「HOW」、どうやって実行するかの段階的な計画です。

大きな施策を一度に実行しようとすると失敗のリスクが高まります。

「まず全体の10%の顧客でA/Bテストを実施」「効果を確認後、段階的に展開」といった形で、リスクを最小化しながら進める計画を提示しましょう。

要素⑤:MEASURE – 効果をどう測定するか

第五の要素は「MEASURE」、効果をどう測定するかです。

施策実行後、それが成功だったのか失敗だったのかを判断する基準が必要です。

「3ヶ月後にコンバージョン率が2%改善」「6ヶ月後に顧客単価が1,500円上昇」といった具体的な目標値と、それを測定するタイミングを明確にすることで、PDCAサイクルを回す土台ができます。

ECサイトの離脱率分析を「売上改善施策」に変えた事例

曖昧な依頼から始まった分析プロジェクト

中堅ECサイトを運営するB社から、某IT系企業のデータサイエンティスト部門に「なんとなく売上が伸び悩んでいるので、データを分析して原因を探って欲しい」という依頼が入りました。

そこで、アクションファースト思考を徹底的に叩き込まれた山田氏(仮名)が対応することになりました。

以前の山田氏は、すぐにデータを引っ張り出し、いきなり分析を始めていました。

数多くのプロジェクトと失敗と成功の繰り返しながら、アクションファースト思考を身につけていた山田氏は、まず経営陣とのミーティングを設定しました。

制約条件の明確化

ミーティングで分かったのは、経営陣の真の関心事は「年内に月商を20%アップさせること」であり、そのための予算として300万円が確保されているということでした。

また、大規模なシステム改修は避けたいという制約もありました。

この前提を踏まえて分析を進めた結果、カートに商品を入れた後の離脱率が65%と、業界平均の50%を大きく上回っていることが分かりました。

さらに深堀りすると、送料が最後のページまで表示されないことが主な原因でした。

分析結果をビジネスインパクトに変換

従来型の報告なら「カート離脱率が高いので改善が必要です」で終わっていたでしょう。

しかし、山田氏は違うアプローチを取りました。

まず、離脱している顧客の平均カート金額から、機会損失を「月間200万円」と算出しました。

次に、送料を早い段階で表示する改修案を3パターン作成し、それぞれの開発工数と期待効果を整理しました。

最も現実的な案では、2週間の開発期間と50万円の投資で、離脱率を10ポイント改善できる見込みでした。

具体的な実行計画の提示

さらに、この施策の実行計画も具体的に提示しました。

まず全トラフィックの20%でA/Bテストを2週間実施し、効果を確認後に全面展開する。

効果測定は週次で行い、1ヶ月後に本格的な効果検証を実施する。

プロジェクトリーダーはECビジネスコンサルタントのDさんが務め、山田氏が分析サポートを継続する、という内容です。

成果と学び

結果として、この提案は即座に承認され、実行に移されました。

そして3ヶ月後、実際に月商は18%向上し、投資の10倍以上のリターンを生み出すことができたのです。

この成功の要因は、分析の精度が高かったからではありません。

分析結果を「月間200万円の売上増」という具体的なビジネスインパクトに変換し、実行可能な形で提案できたからです。

明日から始められる3つのアクション

アクション①:意思決定の目的を必ず確認する

最初のアクションは、分析依頼を受けた際に必ず「この分析結果を使って、どのような意思決定をし、どのようアクションに繋げたいのですか?」と質問することです。

この一つの質問が、分析の方向性を劇的に変えます。

もし依頼者が答えに詰まったら、それは分析の目的自体が曖昧だという重要なサインです。

その場合は、一緒に目的を明確化することから始めましょう。

アクション②:レポート冒頭に推奨アクションを明記する

二つ目のアクションは、すべてのレポートの冒頭に「推奨アクション」を3行でまとめることです。

忙しい意思決定者は、詳細な分析結果を読む時間がないかもしれません。

しかし、冒頭の3行なら必ず目を通します。

「送料表示を改善することで月間200万円の売上増が見込めます。投資額は50万円、実装期間は2週間です。来月からA/Bテストを開始することを推奨します」といった形で、エッセンスを凝縮して伝えましょう。

アクション③:フォローアップを仕組み化する

三つ目のアクションは、提案から1ヶ月後に必ずフォローアップのミーティングを設定することです。

多くの分析者は、レポートを提出したら仕事が終わりだと考えています。

しかし、本当の価値は実行後に生まれます。

施策の進捗確認、初期結果の共有、必要に応じた軌道修正の提案など、実行フェーズでも分析者として貢献できることは多くあります。

このフォローアップを通じて、分析者は「分析屋」から「事業パートナー」として認識されるようになるでしょう。

今回のまとめ

データ分析の真の価値は、数字を正確に読み解くことではありません。

その数字から未来のアクションを生み出し、事業にインパクトをもたらすことにあります。

アクションファースト思考と5つの要素を含む提案手法を実践することで、分析は確実に意思決定の武器へと進化していきます。

変革は一朝一夕には起こりませんが、小さな一歩の積み重ねが大きな成果につながります。

次の分析依頼が来たとき、まずは「この分析で何を決めたいですか?」と質問することから始めてみてください。

その瞬間から、提案型アナリストへの道が開かれるのです。

データ分析, データアナリスト, 分析レポート 書き方, 意思決定 データ, ビジネスインパクト, データドリブン経営, 分析提案力, データ活用 事例, アクションファースト思考, KPI 設定方法